Boostez vos systèmes électroniques grâce à l'optimisation des performances

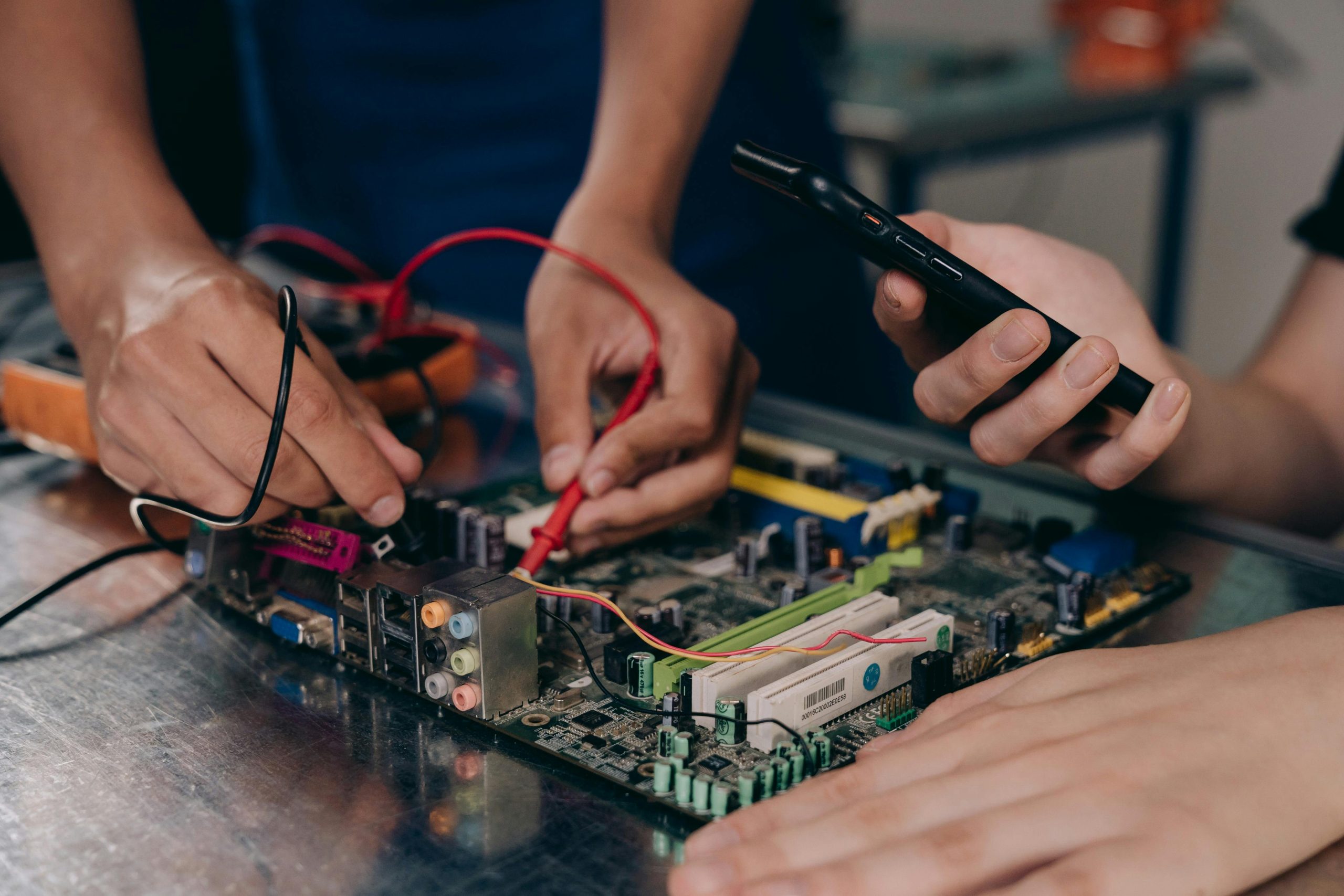

Optimiser les performances de vos systèmes électroniques améliore leur rapidité, fiabilité et durée de vie. Des techniques ciblées, comme la gestion thermique, le choix rigoureux des composants et l’optimisation logicielle, réduisent consommation et latence. Maîtriser ces leviers vous permet d’anticiper les dysfonctionnements, garantir un fonctionnement fluide et maximiser l’efficience globale de vos appareils.

Fondamentaux de l’optimisation des systèmes électroniques : attentes, objectifs et premières étapes

Dans la démarche d’optimisation circuits électroniques, l'optimisation des performances électroniques s’impose dès le départ comme un axe central pour élever la rapidité, la précision et la fiabilité des dispositifs. Les utilisateurs aspirent à des systèmes à la fois plus efficaces et moins énergivores, capables de traiter les informations rapidement sans compromettre la stabilité ni la qualité du signal. Ces attentes impliquent dès le début une analyse des besoins fonctionnels : vitesse d’exécution, gestion thermique, tolérance au bruit, et conformité aux normes de sécurité en vigueur pour l’année 2025.

A lire aussi : Macbook surchauffe : solutions simples pour refroidir efficacement

Il reste alors primordial de conjuguer amélioration matérielle et optimisation logiciel embarqué. L’association des deux offre une architecture solide, durable et évolutive : repenser le choix des composants électroniques, optimiser leur implantation (PCB), et tirer profit des logiciels de simulation pour anticiper les défauts. Les outils de diagnostic oscilloscopes, analyseurs logiques, simulateurs en temps réel servent à évaluer objectivement les performances et à cibler les priorités d’amélioration.

L’analyse initiale inclut aussi la surveillance de la consommation énergétique et la réduction des pertes électriques, éléments clés pour maximiser l’autonomie et la durabilité, surtout dans les systèmes embarqués et IoT.

A voir aussi : Comment choisir un boîtier PC optimisé pour le silence dans un environnement de travail professionnel ?

Conception et choix des composants : pivots de l’efficacité d’un circuit électronique

Sélection des composants adaptés : critères techniques, benchmarks, et références fabricants

Une sélection précise des composants électroniques reste le point de départ pour garantir la fiabilité et la performance d’un circuit. Le choix se base sur des critères techniques bien définis : tolérance, résistance aux températures, bande passante, consommation énergétique et durée de vie attendue. Les fabricants publient des feuilles de données détaillées, essentielles pour des benchmarks fiables. Recourir à ces références, accompagnées d’évaluations indépendantes, permet d’éviter des incompatibilités ou des surcoûts inutiles.

Optimisation de l’architecture matérielle, gestion thermique et réduction des pertes électriques

L’architecture matérielle impacte directement le rendement. Adapter le schéma aux besoins réels du système, opter pour des topologies compactes, raccourcir les chemins de signaux et intégrer des plans de masse solides limitent les pertes électriques et garantissent une meilleure stabilité de signal. La gestion thermique s’impose : dissipateurs, pads thermiques ou ventilateurs contrôlés empêchent la surchauffe des composants critiques, prolongeant leur durée de vie tout en maintenant la régularité des performances.

Techniques de design PCB pour minimiser parasites et maximiser la fiabilité

La conception du PCB s’affine par une gestion rigoureuse des signaux parasites. Espacer les pistes sensibles, choisir des matériaux à faible constante diélectrique et optimiser la largeur des pistes limite les phénomènes de diaphonie et d’induction. Des filtrages adaptés, un blindage soigné, ainsi que des plans de masse étendus viennent compléter l’amélioration de la fiabilité, en particulier dans les environnements sujets à des interférences électromagnétiques.

Optimisation logicielle et firmware : du contrôle intelligent à la réduction active des consommations

Pratiques d’optimisation du code, algorithmes embarqués et interactions logiciel-matériel

D’emblée, réduire le temps d’exécution et la consommation d’énergie passe par l’optimisation du code embarqué. Réduire les allocations mémoire superflues, exploiter le pooling d’objets et privilégier les structures immuables sont des stratégies centrales pour limiter la sollicitation du garbage collector et accélérer le traitement. Alléger la charge processeur par des algorithmes efficients et favoriser l’utilisation du multitâche asynchrone profite aux systèmes contraints en ressources.

La cohérence entre software et hardware s’affine par le choix judicieux de structures de données adaptées à l’architecture cible, la limitation des appels à l’I/O, et l’emploi de profils de compilation spécifiques à chaque cas d’usage.

Paramétrage avancé : réglages du firmware, gestion des cycles processeur et optimisation temps réel

La cadence processeur et la gestion intelligente du firmware permettent d’adapter la performance aux besoins réels : activer le mode veille, ajuster la fréquence dynamiquement, ou recourir au mode « burst » optimise ainsi la consommation d’énergie.

En temps réel, l’utilisation de tâches prioritaires, l’horodatage précis et la surveillance des retards garantissent la réactivité du système – indispensable dans des applications médicales, industrielles ou IoT.

Surveillance, diagnostics et méthodes d’auto-correction

Pour maintenir la performance, il faut intégrer des solutions de monitoring. La mise en place de diagnostics automatisés, l’usage de protocoles de test réguliers et de logs détaillés permettent l’identification proactive des anomalies. Enfin, l’auto-correction logiciel active – par exemple via des watchdogs ou des routines de redémarrage ciblé – sécurise la disponibilité sur le long terme.

Cas pratiques, retours d’expérience et documentation pour amplifier les performances dans la durée

Cas d’application réels : exemples d’optimisations dans l’industrie, le médical et l’IoT

L’analyse de performance électronique se manifeste concrètement dans de nombreux secteurs : en industrie, une entreprise réduit la consommation énergétique de ses capteurs IoT en affinant leur gestion énergétique, optimisant ainsi la durée de vie des batteries. Dans le domaine médical, l’intégration d’optimisation des circuits électroniques accroît la fiabilité et la précision des dispositifs embarqués, répondant à des exigences strictes concernant la stabilité du signal et la gestion thermique des composants. Grâce à l’innovation électronique, certaines solutions permettent de limiter les délais de transmission et de renforcer la surveillance des systèmes via des outils de diagnostic avancés.

Documentation des améliorations et démarche qualité : schémas, rapports, retours utilisateurs

La documentation des progrès repose sur des schémas détaillés, des rapports d’essais et l’analyse méthodique des ajustements apportés. Les démarches qualité s’appuient sur des retours d’expérience, favorisant le partage d’informations techniques. Les rapports mettent en avant l’optimisation de l’architecture des circuits, la réduction des pertes électriques ou l’amélioration du rendement, structurant la traçabilité des évolutions. Ce suivi continu valorise une approche collaborative où chaque optimisation se base sur des mesures concrètes et vérifiées.

Perspectives évolutives : innovations à venir et implication collaborative pour la performance électronique

L’avenir des systèmes s’appuie sur l’intégration de nouvelles méthodes de surveillance, sur l’adoption de techniques de miniaturisation et sur la mutualisation des connaissances. L’implication de bureaux d’études comme Innovel stimule l’émergence de solutions toujours plus performantes, sûres et durables, adaptées aux défis technologiques de 2025.